(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2016年3月に発売となった、伊藤清郎『最上義光 (人物叢書)』。

これまで一般書店で手に取りやすいまとまった本がなかったこともあり、発売決定当時からネット上の最上好きの間ではお祭り騒ぎとなっていました。

一般的に伊達政宗の伯父として知られている最上義光(もがみよしあき)は、地元山形はもちろん『最上記』などにある逸話の面白さも相まって一部では「鮭様」と称され(?)人気を博していますが、

やはり甥っ子政宗に比べると知名度的に勝てない部分もあり、また以前までは「ずる賢い策謀家」的イメージばかりが流布されていたため印象もよくなかったと言われています。

(事実、戦国BASARAや古い小説等では従来のイメージのみで構成されたキャラクター付けがなされてます)

[blogcard url=”http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1049774815″]

この度発売となった『最上義光 (人物叢書)』はここ最近、史料の発見などにあわせて見直しが図られてきた成果が、ようやく一般の我々の手の届く所にやってきたといった感じのありがたい一冊です。

前述のとおり人気の一冊となるであろうことは明白でしたが、蓋を開けてみたら人気どころかなんと予約時点で売り切れ、即刻重版が決まる異例の事態となりました。

(現在はAmazon在庫復活しているようですが、書店等では在庫ない場所もあるかもしれません)

↓その時の顛末まとめ記事など

[blogcard url=”http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-9857.html″]

[blogcard url=”http://togetter.com/li/933470″]

私はAmazonで予約していたのでなんとか入手出来まして、ほっとしています。

本日届きまして、早速目を通したので内容のご紹介記事をまとめておきます。

これから購入&読まれる方の参考になれば幸いです。

なお、本記事の筆者は「最上さんについてあまり詳しくなく(Wiki程度)」「書き下し文を読みこなせない程度のミーハー」かつ「創作勢」で「情報収集はネット・一般書中心の比較的ライト層」です。

がっつり論文を読みこなせる方などだとまた違った感想を持つかもしれないので、そのあたりを念頭において読んでくださると幸いです。

基本的に「創作資料として資料本を活用したい方向け」のレビューとなっています。

本書の構成・特徴

これまでイメージ先行で語られがちだった最上義光の生涯と周辺事情について、おおむね編年体で時代順に流れを追っていく形です。 冒頭1章分くらいは義光以前の最上氏についての記述なので、一度飛ばしておいて義光自身についての部分を読んだ後読み返すのもありかと思います。 最上義光の歩んだ経歴を追いながら、家族・城・領国経営・家臣団の統率などについてつらつらと解説が挟まる形式。 ただこの人物叢書特有のつらつら書き形式、辞書的な使い勝手はちょっと微妙な部分があります。 家督相続のゴタゴタに始まり、天童氏・白鳥氏との戦いを経て、大宝寺氏・本庄繁長との十五里ヶ原の戦い・秀次事件・北の関ヶ原、最後は義光死後、最上家が改易されるあたりまでを扱っていました。 最上氏の家督相続騒動が、伊達稙宗と晴宗の伊達家天文の乱とよく似た構図であった可能性を指摘しているのは大変面白かったです。 義光の父義守は伊達稙宗と同じく婚姻によるゆるい地縁ネットワークで支配力を高めようとし、義光がそれに異を唱えていた…まさに伊達天文の乱とよく似ていますね。 ほかにも、これまでいくつか説の分かれていたもの(鮭延越前守秀綱の加入時期など)についても、著者が考察を加えて説を展開しています。 本書のデメリットとしては、文中にある書状などが書き下し文のみの掲載が多く、現代語訳は掲載されていないこと。 大意をつかめるものはいいのですが、なかなか書き下し文のみだと理解が難しいものもあります… わからない箇所は『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』を使いつつ、読み進める予定です。 こちらは武将の手紙などを読みたい人向けの辞書として大変おすすめの一冊です。解説図・関連年表・系図も掲載

そう数は多くないですが、以下のような解説図も掲載されています。・南出羽地域の街道概略図

・出羽領内の最上家家臣団の配置図

・義光が使用していた花押、黒印の一覧表

・出羽領内の城の一覧

・長谷堂城の戦いの時の城一覧

また、巻末には最上氏略系図・関連年表もあるので、

制作中など年号確認等をしたい場合にはかなり便利に使えます。

写真や参考文献リストも充実

上記の図に加えて、ゆかりの品の写真も充実しています。 写真が掲載されているのは、以下のような品です。 イラストや文章で書く時に参考にしやすくて助かります。・長谷堂城の戦いの際に上杉の水原親憲につけられた銃痕が残る義光の兜

・徳川家康と飲み交わしたと伝わる葵紋の入った盃

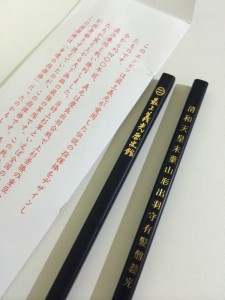

・伝最上義光所用の鉄製指揮棒(「清和天皇末葉山形出羽守有髪僧義光」と印刻)

・長谷堂合戦図屏風

どこに収蔵されているか、キャプションで書いてあるので見に行きたい時にも役立ちます。

このほか、城や寺・墓の外観写真などもいくつか掲載されています。

冒頭ページには立石寺に義光が提出した願文の写真も。

ちなみに、指揮棒こと例の鉄棒は以下のようなスペックだそうです。

長さ八四センチ、幅二センチ、高さ一・五センチ、重さ一・七五キロのものである。 (P215)また、長谷堂合戦図屏風で鉄棒を振り回しながら赤い母衣をまとっている鎧武者が義光だそうです。 (暴れん坊探題…) でかいサイズの長谷堂合戦図屏風は「最上義光歴史館」で見れます。 参考文献も論文中心ですがかなり詳細にいろいろなところのものが載せてあります。 本書の著者の『霊山と信仰の世界』には「長尾為景と北条氏綱のやりとりを仲介していた出羽山伏」の話もあるらしく、そちらも気になります。 (P163にて紹介) ・おまけ 最上義光の兜を撃ちぬいたという水原親憲は今年2016年、ちょうど生誕470年・没後400年にあたります。 有志による記念サイトが大変わかりやすく充実しているので、こちらもおすすめ。 [blogcard url=”http://thikanori400.jimdo.com/″]

お手紙・連歌関係は少なめ

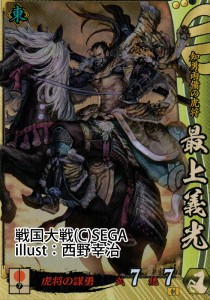

政治・合戦方面に関する記述は多めですが、最上義光のもう一つの側面である文化人としての事柄についてはあまりページ数が割かれていませんでした。 最上義光は細川幽斎に次ぐ数の歌を制作しており、代表的な連歌師・里村紹巴の弟子でもあります。 また、源氏物語の切り紙伝授(要は免許皆伝)も受けています。 (三好長慶もたしか源氏物語について指導を受けていたような) 加えて、眼病によって仕方なく右筆を置くまでは手紙を自筆で書いていたという話も… ただこの話、寡聞にして出典を知りません…どなたか教えてくださると嬉しいです。 今回、その義光の「文」の部分はさらっと触れる程度だったのが若干心残りです。 ただ、少ないながら朝鮮出兵時に山形に宛てて出した「今一度最上の土を踏み申したく候(以下略)」の手紙については言及がありました。(P116) このお手紙、前述の「最上義光歴史館」で見ることができるんですが、 おそらく戦国大戦のSR最上義光(羽州狐の知謀)撤退セリフ、今一度、最上の土を…の元ネタと思われます。

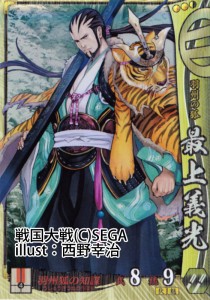

戦国大戦では最上義光はSR2枚、R1枚でカード化されており、

本庄繁長と戦った「十五里ヶ原の戦い」、直江兼続と戦った「北の関ヶ原」などの群雄伝(ストーリーモード)シナリオで登場します。

こちらのシナリオでは従来の悪逆な策謀家イメージでなく、

「必要とあれば策も用いることも辞さない知謀も持ち合わせた武勇に優れる大将」的なキャラクター像なので、最上スキーの方でも安心して見ていられるかと。

2016年1月稼働のバージョンで追加になった義光のカードは、山形城にある銅像を参考にしたと思われるポーズ+例の鉄棒を持っています。

戦国大戦では最上義光はSR2枚、R1枚でカード化されており、

本庄繁長と戦った「十五里ヶ原の戦い」、直江兼続と戦った「北の関ヶ原」などの群雄伝(ストーリーモード)シナリオで登場します。

こちらのシナリオでは従来の悪逆な策謀家イメージでなく、

「必要とあれば策も用いることも辞さない知謀も持ち合わせた武勇に優れる大将」的なキャラクター像なので、最上スキーの方でも安心して見ていられるかと。

2016年1月稼働のバージョンで追加になった義光のカードは、山形城にある銅像を参考にしたと思われるポーズ+例の鉄棒を持っています。

そういえば、北の関ヶ原での危機に際し、秋田角館の領主・戸沢氏に義光が出した血判起請文も掲載されていましたが、これもとても意外でした。

(本書では宛先までは書いていませんでしたが夜叉九郎こと戸沢盛安の跡を継いだ人でしょうか)

戸沢盛安も戦国大戦で2枚、美青年キャラクターとしてカード化されています。

そういえば、北の関ヶ原での危機に際し、秋田角館の領主・戸沢氏に義光が出した血判起請文も掲載されていましたが、これもとても意外でした。

(本書では宛先までは書いていませんでしたが夜叉九郎こと戸沢盛安の跡を継いだ人でしょうか)

戸沢盛安も戦国大戦で2枚、美青年キャラクターとしてカード化されています。

まとめ

今まで一般向けで一冊で史実の最上義光についてわかりやすくまとめた本がなかなか無く、どうやって知ろうかなと思っていた私にはピッタリの一冊でした。 人物叢書の特徴ですが、若干読みづらさは残るものの、これだけ体系的にまとめてあると、これ一冊を足がかりにいろいろ調べられそうで便利。 いい悪いスレまとめや信長の野望動画で最上義光に興味を持った人への入門編としても良いのではないでしょうか。 著者もあとがきで言っているとおり、イメージや主観を出来る限り廃し、 史料や発掘結果などに基づいて第三者的にあくまで冷静に書き綴ってあるので、軍記物に比べると面白みには欠けるかもしれませんが、 資料としてはとても丁寧な作りになっています。 (著者曰く、過度な悪人化・英雄化、どちらも避けるよう記述を心がけたそうです) 創作用としては、以下で紹介している『最上記』や博物館の図録等もあると便利かもしれません。 ともあれ、こうした本が出てくれるのは、非常にありがたいことです。 本書の注目を機に、最上義光とその周辺に言及した本が発行される機運が高まることを期待しています。その他の最上義光関連書籍

・『最上記』 山形市にある「最上義光歴史館」で購入できる、最上義光の軍記『最上記』の書き下し&現代語訳本です。 ネットでよく紹介されている義光の逸話の元ネタがたくさん掲載されています。 義光のキャラクターイメージを膨らませるにはこの上なく便利な一冊。 「最上義光歴史館」の公式サイトから通販も可能。 [blogcard url=”http://mogamiyoshiaki.jp/?p=log&l=132431″] 「最上義光歴史館」は、その名の通り最上義光に特化した博物館です。 ↓博物館の所在地 比較的小さめの博物館ですがかなり内容が濃く、ファンでなくとも山形を訪れた際にはぜひ立ち寄って損のないスポットです。 しかも入館無料。ガイドもお願いできるようです。 (詳しくは上記リンク先からご参考ください) グッズや無料配布のポストカードなどもあり、周辺史跡のパンフレットもおいてあります。 噂によれば、義光が愛用していた例の鉄棒を模した鉛筆が売られているんだとか…? →先日、山形に行った友人から現物を貰いました。 以下、現物の写真です。 お値段は300円くらいだったとか。二本セットです。

裏面には歴史館の名前が刻まれています。外袋にはご利益(?)の武運長久・学業成就の文字もありました。

最上義光歴史館、私が2015年1月に訪問した際は「信長の野望・創造」の義光ポスターが飾られていたりもしました(笑)

↓その際に描いた旅行漫画

[blogcard url=”http://tamatsubaki-gallery.tumblr.com/post/120941400352/%E5%89%B5%E4%BD%9C%E6%88%A6%E5%9B%BD%E3%81%B7%E3%82%89%E3%81%A3%E3%81%A8%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E3%82%82%E3%81%8C%E3%81%BF%E6%97%85-1%E6%9C%88%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E6%97%85%E8%A1%8C%E3%81%AE″]

また、私はまだ読んでいないのですが、本記事冒頭のTogetterまとめで紹介されていた『伊達氏と戦国争乱』『東北近世の胎動』も比較的義光に関する言及が多いようです。

また、最上義光関連の情報を精力的に発信している以下のアカウントやサイトをチェックするのもおすすめです。

クセのあるツイートが面白い、最上義光プロジェクト・通称「もがプロ」

[blogcard url=”https://twitter.com/mogapro″]

「もがプロ」公式サイト。一族・家臣団の列伝や最上家用語の基礎知識などコンパクトながらとても詳細

[blogcard url=”http://samidare.jp/mogapro/″]

やる夫で最上義光スレまとめ

[blogcard url=”http://yaruowohiroiyomi.blog.fc2.com/blog-category-11.html″]

戦国ちょっといい話・悪い話の「最上義光」(義光単体だけで200件近く記事あります)

[blogcard url=”http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-category-84.html″]

当記事のアイキャッチ画像写真は、山形県公式HP「やまがたの広報写真ライブラリー」から引用・加工させて頂きました。

[blogcard url=”http://www.pref.yamagata.jp/ou/somu/020020/03/photolib-top.html″]

◆こちらもあわせてどうぞ

最上義光の妻・清水御前がモデル!山形銘菓「三色もなか ごんごさま」

『戦国武将の歌』-三英傑から北条早雲・長尾為景まで完備の武将「歌」本

特集「戦国大戦のカード元ネタ調べてみた」

いまさらはじめる戦国大戦群雄伝のススメ

博物館図録などを現金書留で購入する時の注意点まとめ

お値段は300円くらいだったとか。二本セットです。

裏面には歴史館の名前が刻まれています。外袋にはご利益(?)の武運長久・学業成就の文字もありました。

最上義光歴史館、私が2015年1月に訪問した際は「信長の野望・創造」の義光ポスターが飾られていたりもしました(笑)

↓その際に描いた旅行漫画

[blogcard url=”http://tamatsubaki-gallery.tumblr.com/post/120941400352/%E5%89%B5%E4%BD%9C%E6%88%A6%E5%9B%BD%E3%81%B7%E3%82%89%E3%81%A3%E3%81%A8%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E3%82%82%E3%81%8C%E3%81%BF%E6%97%85-1%E6%9C%88%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E6%97%85%E8%A1%8C%E3%81%AE″]

また、私はまだ読んでいないのですが、本記事冒頭のTogetterまとめで紹介されていた『伊達氏と戦国争乱』『東北近世の胎動』も比較的義光に関する言及が多いようです。

また、最上義光関連の情報を精力的に発信している以下のアカウントやサイトをチェックするのもおすすめです。

クセのあるツイートが面白い、最上義光プロジェクト・通称「もがプロ」

[blogcard url=”https://twitter.com/mogapro″]

「もがプロ」公式サイト。一族・家臣団の列伝や最上家用語の基礎知識などコンパクトながらとても詳細

[blogcard url=”http://samidare.jp/mogapro/″]

やる夫で最上義光スレまとめ

[blogcard url=”http://yaruowohiroiyomi.blog.fc2.com/blog-category-11.html″]

戦国ちょっといい話・悪い話の「最上義光」(義光単体だけで200件近く記事あります)

[blogcard url=”http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-category-84.html″]

当記事のアイキャッチ画像写真は、山形県公式HP「やまがたの広報写真ライブラリー」から引用・加工させて頂きました。

[blogcard url=”http://www.pref.yamagata.jp/ou/somu/020020/03/photolib-top.html″]

◆こちらもあわせてどうぞ

最上義光の妻・清水御前がモデル!山形銘菓「三色もなか ごんごさま」

『戦国武将の歌』-三英傑から北条早雲・長尾為景まで完備の武将「歌」本

特集「戦国大戦のカード元ネタ調べてみた」

いまさらはじめる戦国大戦群雄伝のススメ

博物館図録などを現金書留で購入する時の注意点まとめ